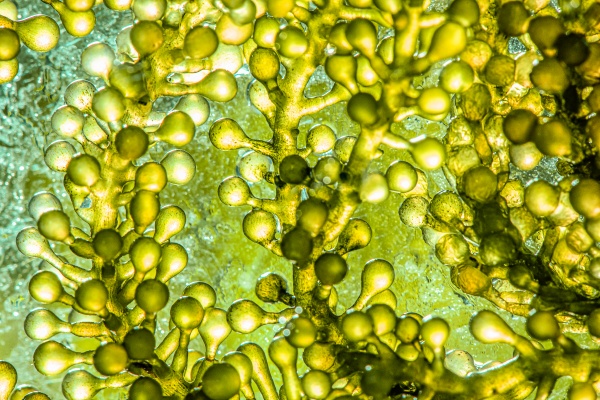

近日,杭州余杭區(qū)仁和街道及良渚街道部分區(qū)域出現(xiàn)的自來水氣味異常現(xiàn)象,引發(fā)了社會的廣泛關注。7 月 16 日 8 時,仁和水廠率先察覺到水質(zhì)嗅味指標異常,在經(jīng)過采樣分析確認后,迅速啟動了供水突發(fā)事件應急預案,及時切換水源,使得供水水質(zhì)得到有效控制,保障了出廠水質(zhì)安全。隨后,由國家、省級專家等組成的調(diào)查組迅速展開調(diào)查,現(xiàn)已初步查明,導致此次異味的 “元兇” 是特定自然氣候條件下藻類厭氧降解產(chǎn)生的硫醚類物質(zhì),而具體原因仍在進一步溯源調(diào)查中。

實際上,藻類對水體嗅味的影響并非首次出現(xiàn)。相關研究表明,藻類被公認為造成水體嗅味問題的重要因素。我國飲用水嗅味污染的主要嗅味類型中,就包含由硫醚主導的腥臭味。現(xiàn)行的《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749 - 2022) 也加強了對嗅味物質(zhì)的關注,將 2 - 甲基異莰醇、土臭素兩種藻源致嗅物列為強制管控對象,并把二甲基二硫醚和二甲基三硫醚列入標準附錄。

給水排水》2024 年刊登的論文《我國飲用水主要致嗅物及其控制策略》指出,土霉味和腐敗味 / 沼澤味 / 腥臭味是我國水源及飲用水中主要嗅味類型之一,主要致嗅物分別為 2 - 甲基異莰醇和二甲基三硫醚等硫醚類物質(zhì)。其中,腐敗味 / 沼澤味常被描述為爛菜味、臭水味、污水味等,主要源于有機物厭氧腐敗產(chǎn)物。相關調(diào)查顯示,檢出的硫醚物質(zhì)主要包括二甲基二硫醚和二甲基三硫醚,在黃河、太湖、長江及珠江等流域均有分布。

水體富營養(yǎng)化程度的不斷加劇,使得藻類過度生長,它們不斷分泌產(chǎn)生各種藻源性嗅味物質(zhì),嚴重影響了飲用水的質(zhì)量。《凈水技術》2025 年刊登的論文《典型藻源性嗅味物質(zhì)及其去除工藝研究進展》顯示,我國約 80% 的水源水、45% 的出廠水存在嗅味問題。常見的藻類產(chǎn)生的含硫化合物,如 DMDS、DMTS 等,其氣味通常被形容為沼澤 / 化糞池味、腐爛、腐臭和惡嗅味。有學者對我國 31 個城市的 56 個水廠的原水和出水進行研究,發(fā)現(xiàn)在 48.3% 的原水水樣和 31.1% 的出水水樣中能夠檢測到硫醚。硫醚的產(chǎn)生與大量藍藻的厭氧分解密切相關,藻類密度越高、溫度越高,藻類的分解速度越快,DMTS 的濃度也隨之上升,而且水中的硫醚等含硫化合物還可能與其他嗅味物質(zhì)協(xié)同作用,在較低濃度下就讓水體散發(fā)出強烈的沼澤 / 化糞池味。

此次余杭自來水異味事件,為我們的水質(zhì)安全保障工作敲響了警鐘。在日常生活中,水質(zhì)安全關乎每個人的身體健康,是不容忽視的重要問題。從水源地保護到水廠處理工藝,再到供水管網(wǎng)的維護,每一個環(huán)節(jié)都對水質(zhì)有著至關重要的影響。

微信咨詢

電話咨詢

最新資訊